現代社会において、私たちの生活は電波に深く依存しています。携帯電話、テレビ、ラジオなど、身の回りにある様々な電子機器が電波を利用して機能しているのです。しかし、電波についての基礎知識を持っている人は意外と少ないかもしれません。そこで、今回は電波の基本から利用例までを分かりやすく解説したブログをご紹介します。電波に関する理解を深めることで、私たちの生活がより一層充実したものになるはずです。

1. 電波とは?初心者でもわかる基礎知識

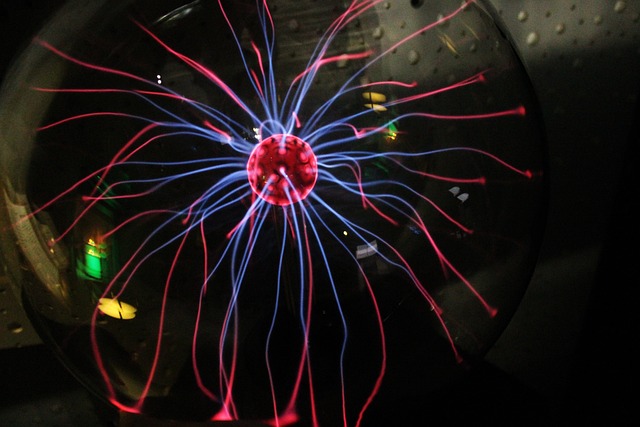

電波とは、電磁波の一種であり、空間を自由に伝わる電気エネルギーの波を指します。これらの電磁波は、私たちの日常生活に深く関連しており、テレビやスマートフォン、ラジオなど、様々な電子機器の通信に欠かせない要素となっています。

電波の基本

電波は、周波数によって特性が異なります。周波数は、1秒間に何回波が繰り返されるかを示すもので、単位はヘルツ(Hz)です。たとえば、ある電波が1秒間に100回振動すれば、その周波数は100Hzになります。このように、周波数が高いほど、波の数は増え、より多くの情報を伝達できます。

- 低い周波数(例:数kHz):

- 指向性が弱く、障害物を回り込みやすい。

-

伝達できる情報量は少ない。

-

高い周波数(例:数GHz):

- 指向性が強く、反射される特性を持つ。

- 大量の情報を伝えられるが、障害物には弱い。

電波の種類

電波にはさまざまな種類があり、それぞれ異なる用途や特性を持っています。主な種類は以下のとおりです。

- 長波(LF: Low Frequency): 150kHzから30kHzの範囲にあり、距離の長い通信に適しています。

- 中波(MF: Medium Frequency): 530kHzから1700kHzの範囲で、AMラジオなどに利用。

- 短波(HF: High Frequency): 3MHzから30MHzの範囲で、長距離通信に用いられることが多い。

- 超短波(VHF: Very High Frequency): 30MHzから300MHz。テレビ放送やFMラジオが含まれる。

- 極超短波(UHF: Ultra High Frequency): 300MHzから3GHzの範囲。携帯電話やWi-Fiに利用される。

電波の生成と特性

電波は、交流電流が導体を通って流れる時に発生します。特に、電流の流れが変化することで、電界と磁界が相互に作用し、波が形成されます。この電波は、真空や空気中を自由に伝わる特性を持っており、通信規模や用途に応じて適切な周波数帯域を選定することが重要です。

電磁波の一種である電波は、技術や科学の進歩とともに進化を続けています。今後も、私たちの生活を支える基盤技術として、ますます重要な役割を果たしていくでしょう。普段何気なく使用している電波についてしっかりと理解を深めることで、これからのテクノロジーをより良く利用できるようになるでしょう。

2. 周波数で見る電波の種類と特徴

電波は、周波数によってさまざまな種類に分類されており、それぞれが独特の特性や使用目的を持っています。本記事では、主な電波の種類とその特徴について詳しく解説します。

電波の種類

-

VLF(超長波)

– 周波数: 3 kHz 以下

– 波長: 100 km 以上

– 特徴: VLF電波は地面に沿って非常に長距離を伝播する能力を持ち、山や障害物をも越えて通信が可能です。この特性により、主に潜水艦との通信や遠距離情報伝達に使用されています。 -

LF(長波)

– 周波数: 30 kHz

– 波長: 10 km

– 特徴: 以前は電信や海上通信などに広く使用されていましたが、現在はその利用は少なくなっています。低い周波数ならではの回り込みやすい特性があるため、地形に強い影響を受けます。 -

MF(中波)

– 周波数: 300 kHz

– 波長: 1 km

– 特徴: 主にAMラジオの放送に利用されており、安定した伝送が可能です。約100 kmの距離で形成されるスポラディックE層に反射することで、広範囲に通信できる特徴を持っています。 -

HF(短波)

– 周波数: 3 MHz

– 波長: 100 m

– 特徴: 船舶通信やアマチュア無線で広く利用される短波は、電離層を利用して長距離通信を可能にします。このため、国際的な通信にも使用されることが多いです。 -

VHF(超短波)

– 周波数: 30 MHz

– 波長: 10 m

– 特徴: FMラジオやデジタルテレビ放送に一般的に利用されており、地形の影響を受けにくい特性があります。直進波により見通し範囲内での通信が主な伝達方法になります。 -

UHF(極超短波)

– 周波数: 300 MHz

– 波長: 1 m

– 特徴: 小型のアンテナで運用され、携帯電話や地上デジタルテレビの伝送に役立っています。ただし、直進性が強いため、物理的な障害物には注意が必要です。 -

SHF(マイクロ波)

– 周波数: 3 GHz

– 波長: 10 cm

– 特徴: 衛星通信、無線LAN、気象レーダーなどで使用され、高い直進性を誇ります。しかし、霧や雨の影響による減衰が見られるため、使用環境には留意が必要です。

特性の概要

これらの電波は、それぞれ異なる周波数帯域に基づいて特有の特性を持ちます。

- 周波数が低い電波: 指向性が弱く、障害物の影響を受けにくいのが特徴です。そのため、情報の伝達能力は比較的少ない傾向にあります。

- 周波数が高い電波: 指向性が強く、障害物に対して反射する特性があります。その結果、より多くの情報を一度に送信できます。

このように、「電波の種類」という観点から、周波数に基づいて異なる利点や利用法が存在することがわかります。シャープな理解をもって、電波の効果的な利用法を探ることが大切です。

3. 身近な暮らしで活躍する電波の利用例

私たちの生活の中で、電波はほぼ欠かせない存在となっています。様々な電子機器が電波を利用することで、日常生活が便利で快適になっています。ここでは、身近な生活における電波の利用例をいくつか紹介します。

自動車の電波利用

自動車には、電波を利用したさまざまな機能が搭載されています。たとえば:

- カーナビゲーションシステム: GPSを利用して現在地を正確に把握し、目的地までの最適なルートを案内します。

- ETC(電子料金収受システム): 高速道路の料金所で、電波を通じて通行料を自動で支払うことができます。

これらの機能は、電波の進化により実現しており、私たちの安全性や利便性を向上させています。

家庭での電波によるエンターテインメント

テレビやラジオは、電波を通じて私たちの生活に娯楽を提供しています。

- テレビ: デジタル放送の普及によって、クリアな映像と音声で番組を楽しむことができるようになりました。地デジ化により、多くのチャンネルを受信できるようになり、選択肢が広がりました。

- ラジオ: FMやAM波を利用して、情報や音楽を届けてくれます。特に、移動中の車内で手軽に楽しむことができるのが魅力です。

電子レンジの便利さ

電子レンジも、電波を利用した家電製品の一つです。内部の水分子を振動させて加熱することで、食品を短時間で温めることができます。この技術は、効率的な調理を可能にしており、多忙な現代人にとって欠かせない存在となっています。

コミュニケーションの仕組み

携帯電話やスマートフォンは、日常的に使用するコミュニケーションツールです。

- 携帯電話: 電波を通じた通話、データ通信により、いつでもどこでも連絡を取り合うことができます。特に、4Gや5Gの登場により、通信速度の向上が図られています。

- Wi-Fi: 無線LANの使用により、インターネットに接続するのが簡単になりました。家庭や公共の場で、安定したインターネット接続が可能です。

各種セキュリティシステム

自宅やオフィスのセキュリティも、電波の助けを借りています。例えば:

- 監視カメラ: 電波を利用して映像をリアルタイムで確認することができるため、安心感があります。

- センサーシステム: 動作感知型のセンサーは、異常を検知した際にシステムに通知します。

このように、電波は私たちの生活のあらゆる面で大きな役割を果たしており、その普及により日常がより便利になっているのです。電波の利用により得られる恩恵は、私たちが意識する以上に多岐にわたります。

4. 電波の特性と伝わり方のメカニズム

電波は空間を通じてエネルギーを運ぶ重要な波であり、その特性はさまざまな要因に影響を受けます。ここでは、電波の種類、伝播方式、減衰、干渉、周波数による特性の違いについて詳しく解説します。

電波の伝播方式

-

直進性

– 電波は通常、障害物のない状況下で直進しやすい特性があります。しかし、何らかの障害物にぶつかると、反射や屈折が起こります。これは特に高周波の電波において顕著です。 -

反射

– 金属製の物体や大きな建物に電波が当たると反射が生じます。この場合、高周波の電波は特に影響を受けやすく、乱反射によって受信機に届く電波の質が変わることもあります。 -

回り込み

– 電波は障害物を回回り込む能力も持っており、これは建物の隙間や角を通って受信できる要因となります。この特性のおかげで、地下やビルの間でも通信が可能になります。

電波の減衰

電波は距離が増すにつれて弱まる特性を持ち、これを「減衰」と呼びます。この減衰に影響を及ぼす要因について見てみましょう。

- 距離

-

送信源である基地局から遠くなるほど、電波は次第に弱くなります。

-

障害物

- 木材やガラスなどは比較的電波を通しますが、金属や厚いコンクリートの壁は電波を遮るため、通信が難しくなることがあります。

電波の干渉

同じエリア内で複数の電波が干渉する場合、通信のクオリティに影響を与えることがあります。

- 建物密集地

- 特に高層ビルが立ち並ぶ都市部では、電波がさまざまな方向から飛んでくるため、干渉が発生しやすいです。この結果、通話が途切れたり音質が悪化することがあります。

周波数による特性の違い

電波は周波数によって特性が異なります。具体的には、高周波の電波は短い波長を持ち、多くの情報を含むことができますが、到達距離は限られます。逆に、低周波の電波は長い波長を持ち、障害物を通過しやすく、より遠くまで伝わる能力を持っています。

- 高周波(HF)

-

主に通信やデータ転送に利用され、直進性が強い一方で、障害物に弱い特徴があります。

-

低周波(LF)

- 遠距離通信を得意としており、建物などを巧みに回り込むことができるため、広範囲での使用が可能です。

これらの電波の特性を理解することで、日常生活やビジネスシーンでの電波の有効活用に役立つ知識を深めることができます。電波の伝わり方に関するメカニズムを知ることは、通信の質や効率を高めるための第一歩とも言えるでしょう。

5. 電波法と安全な利用のルール

電波を正しくかつ安全に利用するためには、関連する法律や規制についての理解とその遵守が不可欠です。特に、日本における電波法は、電波利用に関しての基盤となる重要な法律です。電波は目に見えないため、その特性や適切な取り扱いについてしっかり学ぶ必要があります。

電波法の目的と意義

電波法には、以下のような主な目的があります:

-

電波の効率的な利用

使用者が増加する中で、周波数の干渉を回避するために、各周波数帯域の適正な管理が求められています。 -

無線通信の安全性確保

不法な電波発信や通信の妨害を防ぎ、無線通信の品質と安全性を高めることを目的としています。 -

公共の利益の保護

電波は公共の資源であり、誰もが安全に利用できる環境を保持するために、明確なルールが設けられています。

電波の利用に関する基本ルール

電波法に基づいて安全に電波を利用するために守るべき基本的なルールは以下の通りです:

-

法律で規定された基準を満たす機器の使用

技術基準適合証明マーク(技適マーク)が付与された機器のみを使用することが義務付けられています。これにより、技術基準を守り、他の通信に影響を及ぼさないことが確保されます。 -

必要な免許の取得

一部の無線機器を使用するときは、総務省からの免許が必須です。この免許がないまま無線機を操作することは法律違反となります。 -

資格者による操作

免許を取得した方や適切な契約を結んだ人が無線機を操作することが求められます。資格を持たない人が操作することで生じるトラブルを未然に防ぐための対策です。

違反のペナルティ

電波法違反があった場合、以下のような罰則が科されることがあります:

-

罰金

電波発信が無許可で行われた場合、金銭的な罰が科されることがあります。 -

懲役

意図的に他者の通信を妨げるような重大な違反行為があった場合、懲役刑が科されることもあります。

安全な電波利用のために

電波を安全に利用するためには、次のポイントに注意しましょう:

-

事前の確認

無線機を購入またはレンタルする際、使用する機器が合法であることを必ず確認してください。 -

情報収集

総務省の公式サイトや専門家からの情報を駆使して、最新の規制や使用条件を理解しましょう。 -

意識の向上

電波の重要性や関連するルールに対する意識を高めることで、不必要なトラブルを避けることが可能です。

電波を正しく理解し、安全に取り扱うことで、私たちの生活は一層便利で豊かになります。

まとめ

電波は私たちの生活に欠かせない存在となっています。電波の基礎知識、種類、特性、利用例、そして法規制について詳しく学んでいただきました。電波は目に見えない存在ですが、私たちの生活を支える重要な役割を果たしており、その理解を深めることは非常に大切です。今後も電波技術は進化し続け、私たちの生活をより便利で快適なものへと変えていくでしょう。電波の特性を理解し、安全かつ適切に利用していくことが重要です。この記事を通して、電波への理解が深まり、これからの生活にも活かされることを願っています。

よくある質問

電波とはどのようなものですか?

電波は、電磁波の一種であり、空間を自由に伝わる電気エネルギーの波を指します。日常生活に深くかかわっており、テレビやスマートフォン、ラジオなどさまざまな電子機器の通信に不可欠な要素となっています。

電波の種類と特徴はどのようなものがありますか?

電波には、周波数によって長波(LF)、中波(MF)、短波(HF)、超短波(VHF)、極超短波(UHF)、マイクロ波(SHF)など、さまざまな種類があり、それぞれ異なる特性を持っています。例えば、低周波の電波は回り込み性が強いが情報量が少なく、高周波の電波は情報量が多いが障害物に弱いといった違いがあります。

私たちの生活の中で電波はどのように活用されていますか?

電波は、カーナビ、テレビ、ラジオ、携帯電話、Wi-Fiなど、私たちの生活に深く浸透しています。自動車の安全運転支援、テレビやラジオによるエンターテインメント、コミュニケーションツールとしての活用など、私たちの生活を支える重要な役割を果たしています。

電波の利用にはどのようなルールがあるのですか?

電波法に基づき、電波の効率的な利用、無線通信の安全性確保、公共の利益の保護などを目的とした規制があります。例えば、技術基準に適合した機器の使用、必要な免許の取得、資格者による適切な操作が義務付けられています。違反した場合は罰金や懲役などのペナルティが科される可能性があります。