電波はテレビ、ラジオ、インターネット、スマートフォンなど、私たちの日常生活に欠かせない存在です。電波の基礎知識や種類、周波数帯域、身近な利用例を理解することで、電波がどのように私たちの生活を支えているのかが分かります。このブログでは、電波についての基本的な情報から、私たちの生活に密接に関係する利用例までを詳しく解説していきます。

1. 電波って何?基礎知識から分かりやすく解説

私たちの生活にとって欠かせない「電波」とは、一体何なのでしょうか?電波は目には見えませんが、実は私たちの日常の中で常に存在し、活発に機能しています。本記事では、電波の基本的な特性やその役割について、わかりやすくご紹介します。

電波の定義と特性

電波とは、電気エネルギーが空間を通じて伝わる波のことです。具体的には、電界と磁界が互いに影響を与え合うことで発生する現象です。このため、電波には以下のような特性が備わっています:

- 高速伝播: 電波は真空中で約30万キロメートル毎秒の速度で伝わります。この速さは、情報の迅速な伝達にとって極めて重要です。

- 周波数: 電波の周波数は、1秒間にどれだけ振動するかを表します。一般的には、周波数が高いほどより多くの情報を伝える能力があります。

- 波長: 電波の長さは波長で表され、周波数が高くなるほど波長は短くなります。これにより、特定の用途に適した電波を選択することが可能になります。

電波の種類

電波は周波数によって多様な種類に分類され、それぞれが特有の機能と用途を持っています。主な電波の種類は次の通りです:

- 長波(LF): 低い周波数で、長距離伝播に優れていますが、情報の伝達量は限られます。

- 中波(MF): 主にラジオ放送に使用され、障害物を越えて広範囲に伝わります。

- 短波(HF): 世界中の通信に適しており、国際的なラジオ放送で広く利用されています。

- 超短波(VHF/UHF): テレビ放送やデジタル通信に向いており、明瞭な音声と映像を提供します。

- ミリ波: 高い周波数帯域で、主に衛星通信や無線通信に用いられます。

電波が私たちに与える影響

電波は通信手段としてだけでなく、日常生活の多くの場面で様々な影響を与えています。例えば:

- 携帯電話やスマートフォン: 電波を介して通話やデータ通信が行われ、どこでも容易に情報をやり取り可能です。

- テレビ・ラジオ放送: エンターテインメントやニュースを受信するためになくてはならないメディアです。

- インターネット通信: Wi-Fiや無線LANとして、家庭や公共の場所でのインターネット接続を実現しています。

このように、電波は私たちのコミュニケーションや情報収集に不可欠な役割を果たしており、日常生活のあらゆる場面で活用されています。電波の特性や種類を理解することで、今後の技術革新や新しい通信手段への理解が深まることでしょう。

2. 電波の種類と周波数帯域を徹底解説

電波は、その周波数や波長によってさまざまな種類に分類され、それぞれ異なる特性と用途を持ちます。日本の電波法においては、周波数が3THz以下の電磁波を「電波」と定義しており、この範疇に属する電磁波は通信や放送、加熱など多岐にわたる利用方法があります。以下では、電波を周波数帯域に基づいて整理し、各種類の特徴をご紹介します。

電波の周波数帯域

電波は主に以下の周波数帯域に分けられます。

- 超長波(VLF)

- 周波数: 3kHz ~ 30kHz

- 利用例: 潜水艦通信や長距離通信用

-

特徴: 障害物を回り込む能力が高い。

-

長波(LF)

- 周波数: 30kHz ~ 300kHz

- 利用例: 船舶通信、AMラジオ放送

-

特徴: 地球の曲率を超えて伝達する能力があり、長距離伝播に適している。

-

中波(MF)

- 周波数: 300kHz ~ 3MHz

- 利用例: AMラジオ放送

-

特徴: 日中の伝播は良好だが、夜間は地面の反射を利用してより遠くまで届く。

-

短波(HF)

- 周波数: 3MHz ~ 30MHz

- 利用例: 短波ラジオ、国際通信

-

特徴: 大気中の異常伝播を利用して、地球の反対側とも通信可能。

-

超短波(VHF)

- 周波数: 30MHz ~ 300MHz

- 利用例: テレビ放送、FMラジオ、航空機通信

-

特徴: 直進性が強く、都市部など障害物が多い場所では通信が難しくなる。

-

マイクロ波(UHF、SHF)

- 周波数: 300MHz ~ 30GHz

- 利用例: 携帯電話、衛星通信、電子レンジ

- 特徴: 反射しやすく、通信容量が大きく、非常に高いデータ転送速度を実現。

電波の特性と利用

電波はその周波数帯域によって以下のような特性が異なり、それに応じた利用方法が選ばれます。

- 到達距離: 周波数が低いほど障害物を回り込みやすく、長距離通信に向いています。

- 指向性: 高周波の電波は特定の方向に強く届き、逆に低周波は周囲に広がる特性を持ちます。

- 情報伝達量: 高周波の電波は多くの情報を一度に転送できるため、デジタル通信に最適です。

このように、電波の種類とその周波数帯域を理解することは、適切な通信手段や電子機器の選択、さらには電波を利用した技術の理解に不可欠です。

3. 身近な生活で活躍する電波の利用例

私たちの生活には、日常的に電波が利用されています。以下に、身近な電波の活用例をいくつかご紹介します。

自動車における電波の利用

現在の自動車は、様々な電波技術を駆使しています。たとえば、GPSナビゲーションは、正確な位置情報を提供し、安全で効率的な運転を助けます。また、車両間通信(V2V)技術が進化することにより、リアルタイムで交通情報や危険を共有できるようになっています。これにより、事故のリスクを減少させ、ドライバーへのストレスを軽減しています。

テレビの変遷

昭和や平成初期には、テレビの受信状態が悪く、特に悪天候時には映像が乱れることがよくありました。しかし、デジタル放送の普及によって、視聴体験は大きく改善されました。現在のテレビは、安定した電波利用により高画質の映像を提供します。例えば、地上デジタル放送では、極超短波(UHF)が利用され、より多くのチャンネルを選ぶことができるようになりました。

スマートフォンと通信の進化

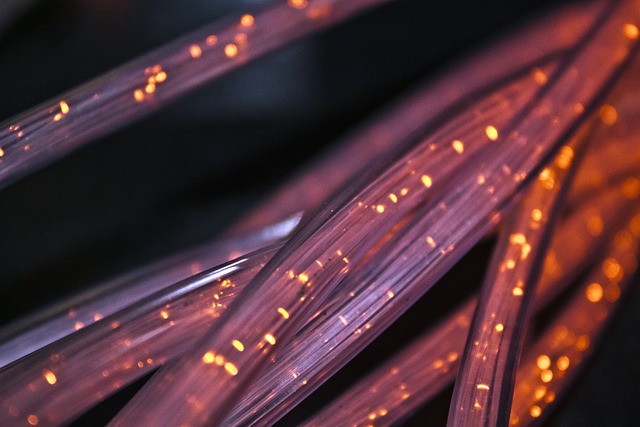

スマートフォンは、電話だけでなく、インターネットやアプリを通じた多様なコミュニケーション手段を提供しています。4Gや5Gネットワークの導入により、データ通信速度は飛躍的に向上し、動画のストリーミングやオンラインゲームが快適に楽しめるようになりました。特に、5Gは低遅延と高帯域幅を実現し、IoT(モノのインターネット)デバイスの普及も促進しています。

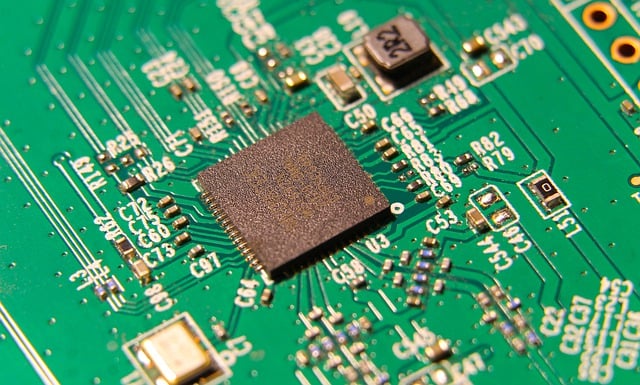

電子機器と周波数利用

電子レンジやワイヤレス機器も電波を利用する代表的な例です。電子レンジは特定の周波数(約2.45GHz)のマイクロ波を使用し、食品内の水分子を振動させることで加熱します。これにより、短時間で効果的に調理することが可能です。また、Bluetooth技術も、ペアリングした機器同士で電波を使ってデータ通信を行います。これにより、ワイヤレスで音楽を聴いたり、データを送受信することができます。

音声通信の役割

また、日常的に使われる電話も電波技術に支えられています。携帯電話と固定電話の両方が、無線通信の電波を利用して、常に繋がりやすい環境を提供しています。しかし、特定の場所では電波が弱く、通信が不安定になることもあります。このため、特に災害時には通信の重要性が増すことを考えると、電波の安定性が大切です。

電波は、私たちの暮らしを支える重要な存在であり、今後も技術の進化とともに、その利用方法はさらに広がっていくことでしょう。

4. 電波の特徴と伝わり方の仕組み

電波は私たちの生活において欠かせない存在であり、情報を効果的に伝えるためのエネルギー源でもあります。このセクションでは、電波の基本的な特性とその伝播する仕組みについて詳しく解説します。

電波の本質

電波は基本的に、電場と磁場の波動から構成されています。これらのフィールドは互いに連携し、空間全体を通じてエネルギーを運搬します。この特性により、電波は真空や空気中を自由に移動し、さまざまな周波数に応じて異なる性質を持ちます。そのため、様々な分野での活用が可能になっています。

電波の伝わり方

電波の伝播には、いくつかの重要な要因が存在し、それぞれが通信の質に大きく影響を与えます。

-

直線的進行と回り込みの特性

電波は主に直進する性質がありますが、障害物がある場合には反射したり、回り道をして目的地に届くことができます。この特性によって、受信機での信号受信が可能になります。 -

減衰と干渉のメカニズム

電波は距離が増すとともにエネルギーが徐々に減少します。また、異なる電波が交差することで干渉が発生することがあり、この場合、通信が不安定になることがあります。 -

障害物の影響について

例えば、木やガラスなどは比較的電波を通過させる一方で、金属といった良導体は電波を反射します。このため、建物の種類や使用される素材によって、受信できる電波の強度や質が大きく変わることがあります。

電波の利用方法

電波の特性を活かした技術は非常に多様です。具体例として以下のようなものがあります:

- 通信技術: スマートフォンやWi-Fi接続では、電波を利用してデータを迅速にやり取りしています。

- センサー技術: 自動車のセキュリティシステムや誘導灯などは、電波技術を基盤に機能しています。

- 医療分野: マイクロ波を使用した治療法や診断手段も備わり、日々進化しています。

このように、電波は私たちの生活を支える重要な技術基盤であり、その進化が新たなテクノロジーの発展や効率化を促しています。電波の理解を深めることによって、より良い利用方法の開拓が期待されます。

5. 安全な電波利用のためのルールと注意点

電子機器や無線通信技術の進化により、私たちの生活はますます便利になっていますが、電波の利用には一定のルールや注意が必要です。これらを正しく理解し、守ることで、安全に電波を活用し、快適なコミュニケーションが実現できます。

電波利用の基本ルール

電波を利用する上で守るべき基本的なルールは法律によって定められています。特に重要なのは以下のポイントです。

-

適合性のある電子機器を使用する

使用する機器は、日本の電波法に基づいて適合性が確認されている必要があります。特に、技適マークがあるかどうかは重要な指標です。 -

必要な免許を取得する

特定の無線機器を使用する際には、事前に免許を取得することが必須です。免許なしに無断で使用すると、法的な問題が発生する可能性があります。 -

資格を持つ者による運用

無線通信機器の使用には、免許を有する個人やその契約者による操作が求められます。この規定は、無線通信を安全に運用するために不可欠です。

無線通信における注意点

-

無線機の適切な設置

無線通信を行う場合、電波が正しく伝わる環境を整えることが重要です。アンテナの向きや設置場所によって、通信品質に大きな影響が出るため、注意が必要です。 -

違法改造の禁止

無線機を不正に改造して通信距離を延ばしたり、他者の通信を妨げる行為は法律に反します。技術的な知識を持つからこそ、法律を遵守して安全に利用することが求められます。 -

混雑時の注意

年末年始などの繁忙期には、電波が不足することがあります。このような状況でも緊急の連絡に支障をきたさないように日頃から準備をしておくことが必要です。

電波利用のための確認事項

- 機器選定時のチェックリスト

- 技適マークが表示されているか確認する

- 免許が必要かどうかを確認する

-

使用する周波数帯域が適合しているかを確認する

-

トラブル回避のためのアドバイス

不明点がある場合は、必ず総務省やメーカーに相談しましょう。公式な情報をもとに行動することで、法的なトラブルを未然に防ぐことができます。

これらのルールと注意点を守ることで、安全かつ効率的に電波を利用することができ、私たちの生活はさらに豊かになります。電波は目に見えない存在ですが、正しく扱うことでその利点を最大限に活かすことができるでしょう。

まとめ

電波は私たちの生活に欠かせない存在で、通信やエンターテインメント、医療など、さまざまな分野で活用されています。電波の特性と利用方法を理解することで、より安全かつ効果的に電波を活用することができます。電波に関する基本的なルールを遵守し、適切に機器を選定するとともに、不明な点があれば専門家に相談するなど、電波の恩恵を最大限に享受することが重要です。技術の進化とともに、電波の利用範囲はさらに広がっていくことでしょう。今後の電波利用がより安全で快適なものになることを願っています。

よくある質問

電波とは何ですか?

電波とは、電気エネルギーが空間を通じて伝わる波のことです。電界と磁界が互いに影響し合うことによって発生する現象で、高速に伝播し、周波数や波長などの特性を持っています。

電波にはどのような種類がありますか?

電波は周波数によって長波、中波、短波、超短波、ミリ波などに分類され、それぞれが特有の機能と用途を持っています。周波数が低いほど遠距離伝播に優れ、高いほど情報量が多くなる特徴があります。

電波はどのように私たちの生活に活用されていますか?

電波は携帯電話やスマートフォン、テレビ・ラジオ放送、インターネット通信など、私たちの日常生活に欠かせない存在です。また、自動車のナビゲーションやワイヤレス機器など、多様な分野で利用されています。

電波の利用にはどのような注意が必要ですか?

電波の利用には、適合性のある機器の使用、免許の取得、資格を持つ者による操作など、法律で定められたルールが存在します。また、無線機の適切な設置や違法改造の禁止、混雑時の対策なども重要です。